Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) lud ein zum FONA-Forum 2024 vom 9. bis 11. Oktober im Futurium zu Berlin. Motto: „Gemeinsam forschen. Nachhaltigkeit gestalten. Zusammenhalt stärken.” Der Autor dieses Textes, mehrfach „FONA-vorbelastet“, unter anderem durch die Mitarbeit im Forschungsprojet ExTrass zur urbanen Resilienz gegenüber extremen Wetterereignissen, kam gerne. Das Programm, insgesamt nahezu zwei volle Tage, versprach vieles – und dann kam noch mehr.

Der Ablauf war absehbar: Verschiedene Vertreter*innen des Ministeriums halten Reden über den Erfolg der Programmteile, Keynotes aus der Wissenschaft untermauern die Bedeutung des ganzen Programms, und mehrere Praxispartner auf dem Podium berichten begeistert von Good oder sogar Best Practices, die während der Projektlaufzeit realisiert oder zumindest partizipativ geplant wurden. Dazu ein, zwei Diskussionsformate und Q&A Sessions, um das Ganze abzurunden. Meine Smartphonebatterie hatte ich vorsorglich geladen und die Inbox meiner E-Mail-App aktualisiert.

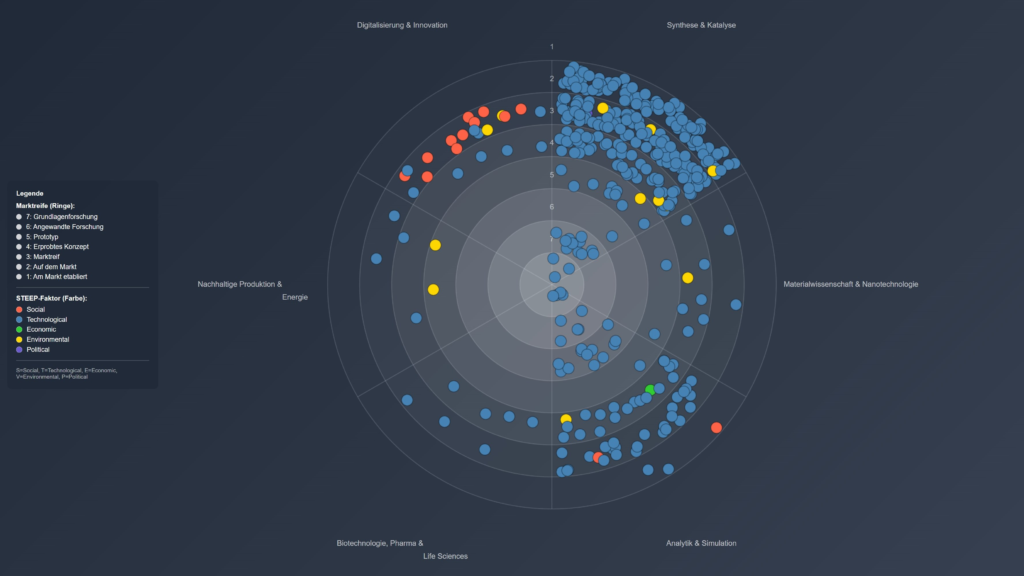

Doch dann kam alles anders. Ich konnte während der Veranstaltung keine einzige E-Mail lesen 😊. Das sehr engagierte und motivierende Moderator*innenteam riss die Beteiligten gleich zu Beginn aus der gewohnten Konferenz-Routine, als es klar machte, dass die Anwesenden nicht nur zuzuhören, sondern selbst zu reden und zu arbeiten haben. Keine einleitende Keynote, kein fachlicher Input, keine inhaltliche Zielvorgabe – das führte erst einmal zu leichter Verwirrung. Doch die Beteiligten wurden gleich in das erste Diskussionsformat geleitet, fingen an, sich auszutauschen – und hörten damit bis zum Ende der Veranstaltung nicht mehr auf. In wechselnden Kleingruppen, mal mit Kolleg*innen aus dem eigenen Forschungsbereich, mal mit zufällig gruppierten Menschen, wurde – unter minimalen inhaltlichen Vorgaben – intensiv und wiederholt diskutiert. Und siehe da – über die Zeit entwickelten sich Diskussionsstränge, die über die thematischen und disziplinären Grenzen hinweg in vielen Gruppen immer wieder aufgegriffen wurden. Wie kommt die Forschung aus dem Elfenbeinturm in das „Machen“? Wenn wir bereits vielfach technische Lösungen haben, warum werden die Probleme nicht kleiner? Wie nimmt man die Menschen mit auf den Pfad der nachhaltigen Transformation, was in einer Demokratie unerlässlich ist? Und – Hand aufs Herz – es läuft in diesem Bereich offensichtlich tendenziell eher schlechter als besser. Die KI macht alles schneller – aber was braucht es, damit sie alles schneller besser und nicht schneller schlimmer macht? Auch die Zukunftsforschung fand in einer Arbeitsgruppe ihren Platz.

Die Diskussionen in den Kleingruppen führten zu einem intensiven Austausch über Fachgrenzen hinweg, eine Vielzahl spannender neuer Kontakte wurden geknüpft, Perspektiven angeboten, zur Kenntnis genommen, zu Eigen gemacht. Ein transdisziplinäres Experimentieren im Reallabor. Nach den beiden Tagen war meine Smartphone-Batterie immer noch beinahe voll, aber die E-Mail-Inbox überhaupt nicht mehr aktuell.

Ein zentraler Begriff, der sich in den verschiedensten Zusammenhängen immer wieder in den Vordergrund drängte, war Selbstwirksamkeit. Wie trage ich dazu bei, dass meine Forschungsergebnisse nicht nur in einem der tausenden Artikel in den internationalen Journals ruhen, sondern die Nachhaltigkeit unseres Tuns messbar verbessern? Das wurde oft auf sehr persönlicher Ebene angesprochen. Die Anwesenden diskutierten wiederholt, wie mensch sich selbst erlebt, wo und wie mensch selbstwirksam war und wo nicht. Auf aggregierter Ebene lassen sich dadurch auch Rückschlüsse auf das Forschungsprogramm als Ganzes ziehen.

Aus meiner Sicht einer der wichtigsten Diskussionsstränge: Es reift in allen Sektoren die Erkenntnis, dass es in der aktuellen Situation im Jahr 2024 nicht mehr nur um Umwelt- oder Klimaschutz geht. Nachhaltigkeit muss viel größer gedacht werden, und umfasst letztlich den Fortbestand unser aller Lebensentwürfe in einem demokratisch verfassten Staat unter den Vorzeichen einer sozialen Marktwirtschaft. Neben der Politik muss gerade das Bildungssystem (Stichwort lebenslanges Lernen) die Voraussetzungen für die Übernahme von nachhaltigen Innovationen in die Alltagsroutinen der Menschen schaffen. Die Wirtschaft wird immer verschieden nachhaltige Angebote machen – es liegt an uns allen, wie wir uns tagtäglich entscheiden. Und als „Take Away“ ist doch eine auf das Politik- und Bildungssystem bezogene Erkenntnis für eine Veranstaltung des BMBF durchaus passend.